春节民间习俗,春节时家里的讲究和习俗有哪些?

春节民间习俗,春节时家里的讲究和习俗有哪些?

春节时家里的讲究和习俗有哪些

我们这最讲究的就三十上午张灯结彩贴春联;喜迎新春,除夕夜敞开大门燃礼炮,喜接财神,初一拜大年,祝福视频传,喜庆阖家欢!老少笑开颜!

过春节都有些什么习俗呢

谢谢邀请,我们豫北地区这一带过年有很多习俗,现在我整理如下:

第一,正月不剃头,正月剃头死他舅。这个习俗在我们这一带流传很广,至于为什么呢?大概是这么说的:男人小时候头顶也就是天灵盖都有臼臼屎,如果剃头不小心很容易把它剃掉,而臼臼屎又与舅舅谐音,故而在忌讳很多的正月是不允许剃头的。尤其是做母亲的,总要叮嘱她的孩子尤其是长年在外的孩子,正月不准剃头。因为这个问题关系到她娘家兄弟的安危。当然,这里面没有什么科学道理,只是人们的一个美好愿望而已,希望亲人舅舅们平安健康。

第二,对于家里喂的牲口(马、牛、驴)在大年夜五更要吃顿好饭。这叫做大一千骂一万,大年五更吃顿好饭。这个不难理解,我们国家是传统的农业社会,牲口对于我们农民来说是很重要的。平时马牛驴辛辛苦苦耕作,几乎没有休息的时间,并且平常以吃草料为主。因此,一旦过年,辛苦操劳一年的农民不会忘记这些为自己服务一年的牲口的。于是在大年五更要给它们吃上一顿糊肚或面条,以示慰问。

第三,磕头。一般大年初一,要起一个大早。先下饺子,然后敬天地全神,同时燃放鞭炮,然后给父母送饺子并磕头。完了以后,然后给本家的长辈磕头。由于住的比较远,有步行的也有骑自行车的,反正大家都兴冲冲的领着孩子去给长辈磕头。而长辈们则是预备了好酒好菜甚至压岁钱在等待晚辈们的祝福,乱哄哄的一直闹到上午错。

总之,我们这儿的过年习俗很多,由于篇幅有限,我只能简单的介绍到这儿。有不当之处敬请谅解。

中国春节都有哪些风俗习惯

春节期间北方人一般踩高跷扭秧歌来庆祝,南方人舞狮子、划旱船庆祝。特别广洲佛山一带舞狮活动要北方规模大,讲究多。看过电视剧《黄飞鸿》的,就能知道南方对舞狮的重视程度了。

春节期间,我国农村和村镇都会出现传统的舞狮活动。人们爱以舞狮来助兴,希望狮子那威武、勇猛的形象驱魔避邪,带来和平安宁的好日子。舞狮大约起源于南北朝时代,即佛都兴起的时代。从南向北逐渐流传开来。

正月初一大清早,就有大锣大鼓伴奏的狮子舞挨家挨户拜年贺喜。有趣的是舞狮者每到一户时,都要到中堂、房间、厨房及猪栏等处一边舞、一边唱,赞颂一番,以图吉祥如意。

除了舞狮外,正月里还有闹花灯、舞龙灯、划早船、唱大戏等传统娱乐习俗。

我国人民过春节有哪些风俗习惯

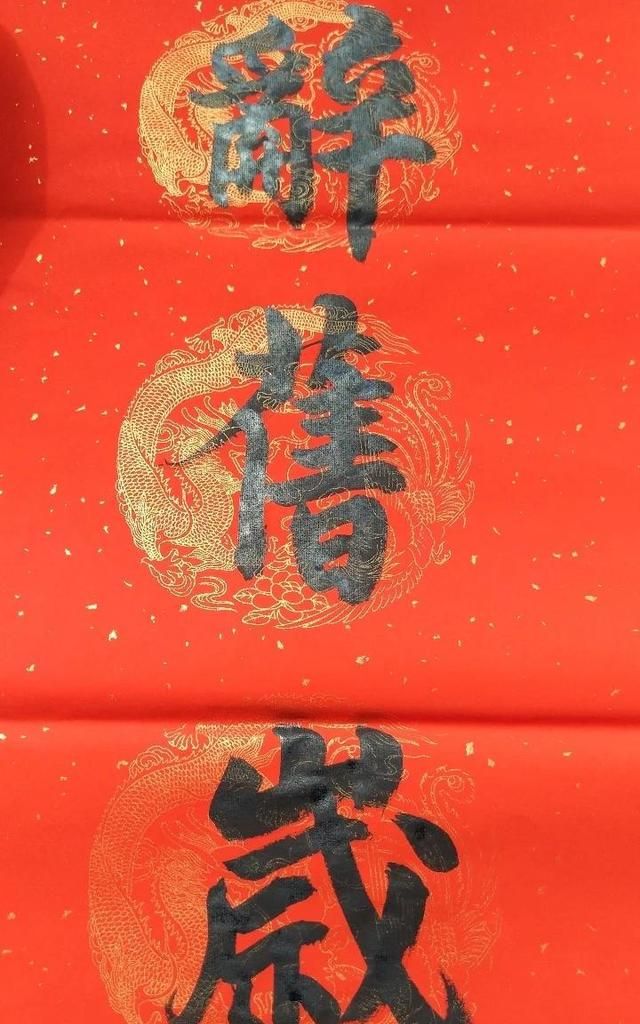

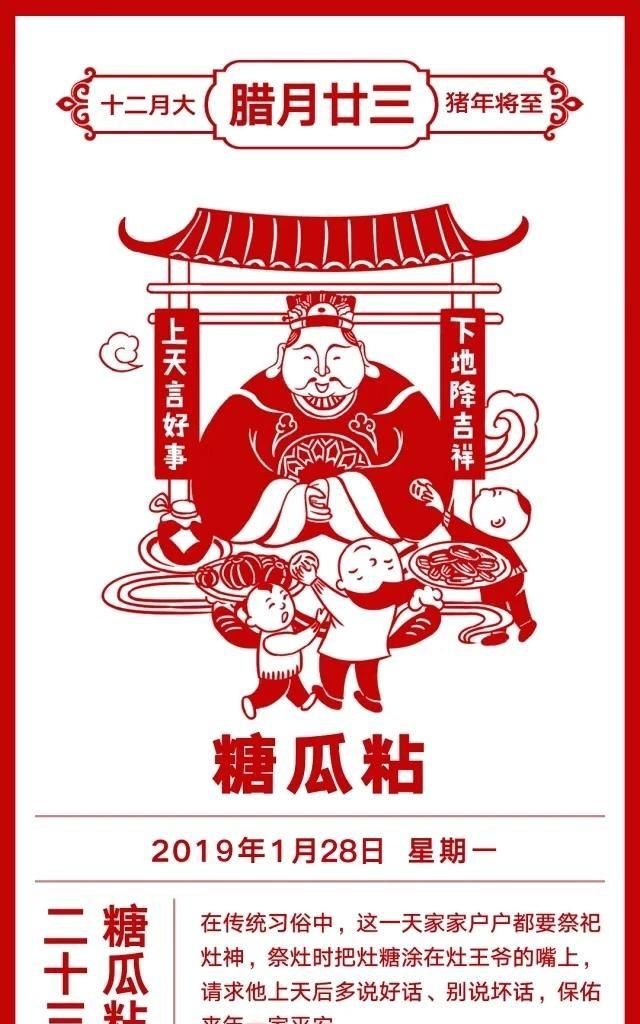

春节是指汉字文化圈传统上的农历新年,俗称“年节”,传统名称为新年、大年、新岁,但口头上又称度岁、庆新岁、过年,是中华民族最隆重的传统佳节。 在春节期间,中国的汉族和一些少数民族都要举行各种庆祝活动。这些活动均以祭祀祖神、祭奠祖先、除旧布新、迎禧接福、祈求丰年为主要内容,形式丰富多彩,带有浓郁的各民族特色。受到中华文化的影响,属于汉字文化圈的一些国家和民族也有庆祝春节的习俗。人们在春节这一天都尽可能地回到家里和亲人团聚,表达对未来一年的热切期盼和对新一年生活的美好祝福。 春节不仅仅是一个节日, 同时也是中国人情感得以释放、心理诉求得以满足的重要载体,是中华民族一年一度的狂欢节和永远的精神支柱。 1、祭灶神 灶王爷据说是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶府君”,负责管理各家的灶火,因此,他被人们看作是一家的保护神,民间几乎每家都设有“灶王爷”神位。在每年腊月二十三日,灶王爷都要升天向王皇大帝汇报这一家人的善行或恶行,玉皇大帝再据此确定这一家人来年的吉凶祸福。因此,灶王爷对于一家人的命运来说是很关键的。所以在他升天之时,民间都要“送灶”。送灶一般是黄昏时候举行。一家人到灶房,恭恭敬敬地上香、、摆上糖果祭品,有的地方用馆糖供奉灶王爷,据说这样能让灶王爷嘴甜点,多说说这家人的好话。然后,人们将灶王神像揭下,放人灶中烧掉,灶王爷便随烟灰一起升天了。送灶之后,一家人便认真准备过年了,人们打扫房间,清洗器具,拆洗被褥,洒扫庭院,欢欢喜喜地迎候着春节的到来。 除夕的时候,各家还要接灶,把送走的灶王爷再接回来。 2、贴春联 贴春联是我国人民过春节时的一个重要的习俗。农家人 不管~年来多么穷苦不堪,无论如何也会花几个钱买几幅。联贴在门框上,一是增加新年的喜庆气氛、一是祈求来年有个好用运程。 古时候,人们认为,鬼害怕桃木,为了防止鬼怪进门,人化相在门的两边各挂一块桃木板,上面分别刻上两位据说是专门监察鬼怪行为的神仙的像,称之为桃符,每年一换,以此来避邪报交。到了五代十国的时候,出了一位很有文才的国君孟赧。孟莉是后蜀国的国君,一年除夕,他在桃符版上写下了两句对仗工党、含义吉祥的献岁词:“新年纳余庆,佳节号长春”。孟起的这两句贺岁词,便成了我国最早的对联。自此以后,中国人民的好诗之风便与春节的喜庆气氛融合在一起,文人学士们纷纷把题春联视为一大雅事,至宋代,便已经很流行。据说到了明代,在朱元津的提倡之下,春联大盛,逐渐成为一种过年习俗,不管贫穷富裕,不管识不识字,人们都会在自己的门上贴上一幅大红春联。 3、贴门神 贴门神据说也是起源于挂桃符。在唐代以忘尉迟恭、秦叔宝逐渐演变成“门神”。每到春节,人们便会在大门上张贴二人画像,驱灾压邪。据说唐太宗李世民登上皇位之后,每夜在寝宫之外都有鬼魁呼号。大将秦叔宝、尉迟恭知道情况后,空动请求为太宗守门,从此以后,太宗睡得很安稳。他不忍心让两位爱将一直守下去,便请画工将他们二人的像画下来,贴在宫路上以驱鬼避邪,这就是门神。自此以后,尉秦二位大将使被民间奉为门神,年年张贴,年年更换一新。 4、贴“福”字 春节时候,人们还喜欢在门楣,箱柜上贴福字。并且,这个“福”字要倒着贴,取“福到了”的吉利话。每到春节,大大小小,字体各异的“福”字使春节的气氛更加喜庆,更加热闹。 5、放鞭炮 “爆竹声声辞旧岁”,每到春节,人们都喜欢燃放鞭炮,以此增添节日的喜庆气氛、每年腊月三十日,从半夜时分开始,鞭炮之声便此起彼伏,兴奋的人们早早地起了床,迎接新一年的到来。过年放鞭炮,还有一个传说。相传远古时候,有一种凶恶的动物,十分凶残,人们把它叫做“年”。年每隔三百六十五天出现一次,年一出来,就会危害人类,给人类带来巨大的灾难。年在晚上出来活动,因此,人们到时都熄灯灭火,整夜不睡觉躲避灾害。后来人们发现穿红衣、燃烧竹子发出爆响可以赶跑年,于是,每到年快要出现的一年之首,人们就燃放爆竹来驱灾避邪;祈求来年好运。直到现在,燃放鞭炮还是人们过春节时,必不和少的程序。 6、吃年夜饭 吃年夜饭是春节时家里最热闹的时候。中国人很重视春节,每到春节时,不管离家千里万里,人们都要尽一切努力往家里赶。而很多人如此急切地要回家过春节的原因,往往是害怕错过了这年夜饭。因为吃年夜饭是一家人团聚之时,一年的辛苦都会因这顿年夜饭而得到补偿,一年的企盼都会因这顿年夜饭而得以实现。团团圆圆、热热闹闹正是千千万万中国人的一大心愿。 年夜饭上,人们尽情品尝各种美味佳肴,各种好吃的东西都留在这一天享用。在年夜饭餐桌上,有一样东西是不能少的,那就是“鱼”。“鱼”是“余”的谐音,“年年有鱼”喻示着“年年有余”,“喜庆有余”。有的地方,年夜饭流行吃饺子,因为它的形状像金元宝;有的地方流行吃长面,喻示长寿;有的地方流行吃馄饨,象征一个好的开端。(“馄饨”与“混沌’同音)。 7、守 岁 在除夕之夜,人们还有守岁的习惯。吃年夜饭时要慢慢地共话家常,慢慢地吃,要到午夜之后才上床休息。这种习俗,反映了人们对即将逝去的时光的留恋和对来年美好生活的撞憬。除夕守岁,也给平时东奔西跑,天各一方的家庭成员一个共 话家常的机会,使家庭更加团结和睦。 守岁之俗,在我国有悠久历史,早在西晋的(冈土记)中就有“终夜不眠,以待天明,称曰守岁”、的记载。全家团聚之时,还要吃一些点心水果,以待新旧年岁的交替之时。在这些点心瓜果中,常有一些常见的东西,且各有其含义,如苹果,喻示平平安安;枣喻示春来早;柿喻示事事如意;杏仁喻示幸福;长生果喻示长生不老。 8、拜年 拜年是我国民间流行很广很久的春节习俗。它能够使人们更好的联络感情,增强团结,也是我国尊老敬老的传统美德的体现。大家走街串户,“恭喜发财”“拜年”之声不绝于耳,一派喜庆祥和的景象,更加增添了节日的喜庆气氛。拜年有多种方式,有登门拜访的,有送贺年卡的,机关团体企业等单位,大家聚在一起,互相拜年,故又有“团拜’”的形式。现在通讯方便了,人们还常常通过电话、电子邮件等形式向亲朋好友拜年祝贺。