中国近代海军发展史概况

中国近代海军发展史概况

十九世纪60年代初,清政府在镇压太平天国起义的过程中,萌发了仿效西方坚船利炮,创办近代海军的设想;海关总税务司英国人李泰国等先后建议购买外舰建立舰队,得到清政府允准;1862年(清同治元年),李泰国在英国购舰船7艘,与英国海军上校阿思本密谋企图控制中国海军,遭到清朝官员抵制,此一购舰建军的计划破产,李泰国离职;

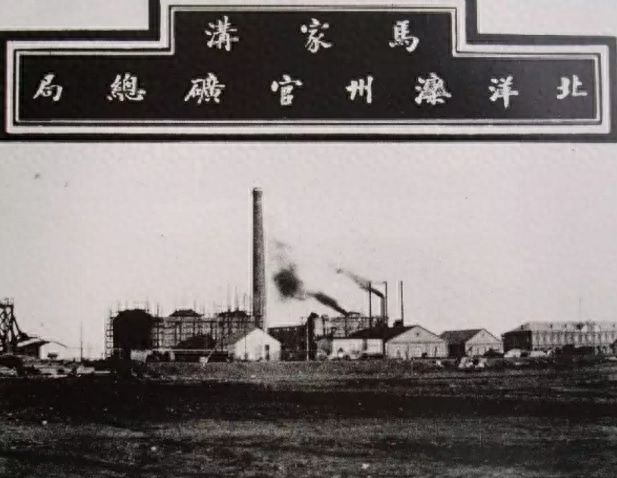

1865年,清政府创办江南机器制造总局,次年创办福建船政局,打算通过发展造船工业,创建近代海军

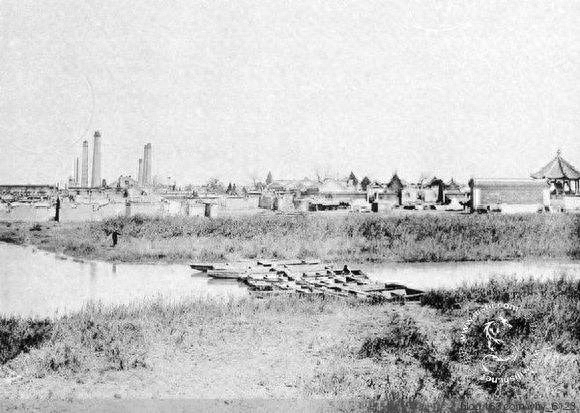

广东于1867年前后从英法等国购买炮舰数艘;福建凭借福建船政局的造船能力,舰船实力初期发展较为迅速;

1870年,福建船政局设“轮船统领”(后改称“轮船总统”),由驻节厦门的福建水师提督李成谋兼任,负责其舰船的操巡事宜。次年制订《轮船出洋训练章程》和《轮船营规》。

1875年5月30日清政府下令由沈葆桢、李鸿章分别筹建南北洋水师,每年拨付经费400万两白银,由南北洋分用;为迅速见成效,且为重点防御日本,清政府采纳沈葆桢建议,优先重点发展北洋水师

1875年,命直隶总督、北洋大臣李鸿章创设北洋水师。通过总税务司赫德向英国订造4舰炮船,开始清朝海军向国外购军舰的历史;

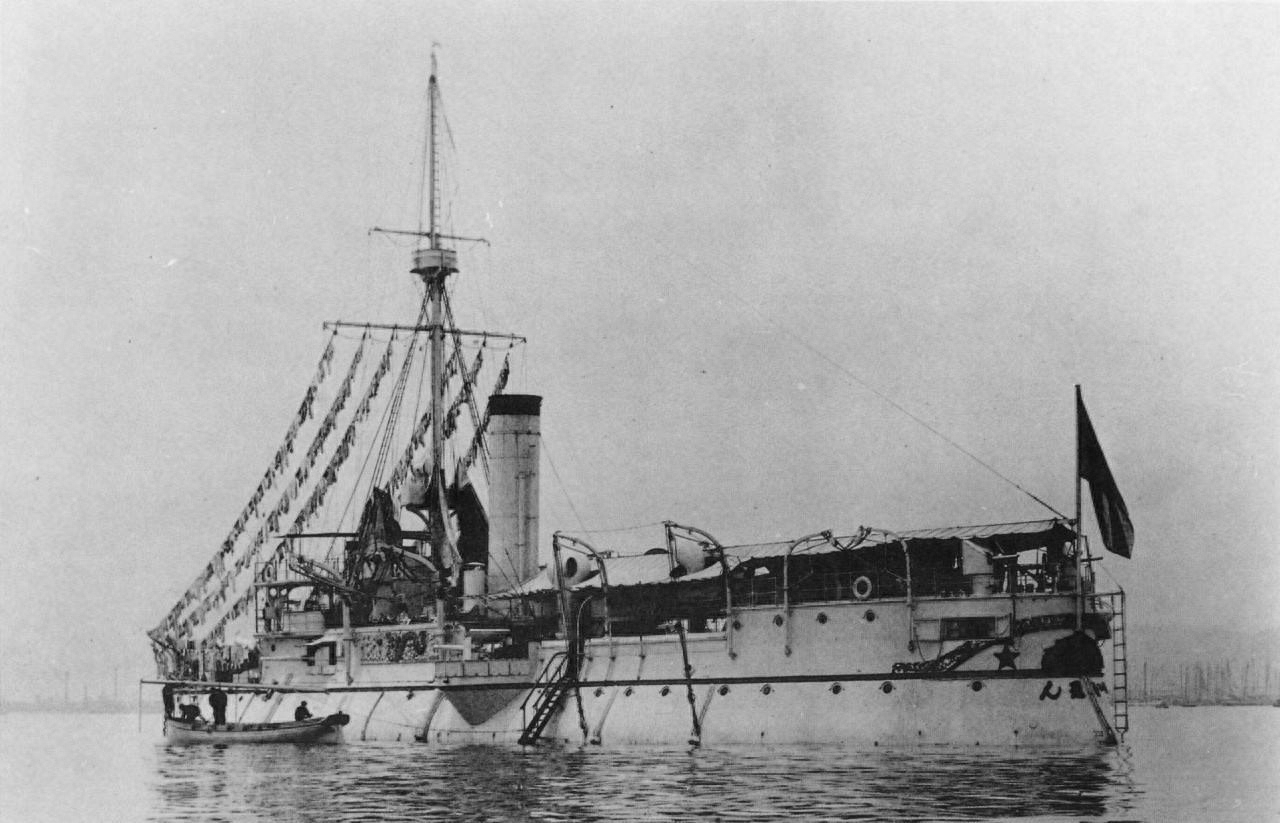

1879年,向英国订造巡洋舰扬威、超勇;次年,北洋水师向德国船厂订造铁甲舰定远、镇远

1885年,海军衙门成立,李鸿章遣驻外公使分别向英国、德国订造巡洋舰致远、靖远与经远、来远

1886年,张之洞在广州设立黄埔鱼雷学堂;1887年设立广东水陆师学堂,后改名广东水师学堂

1888年12月17日,北洋水师正式宣告成立并于同日颁布施行《北洋水师章程》,号称远东第一舰队,世界第六

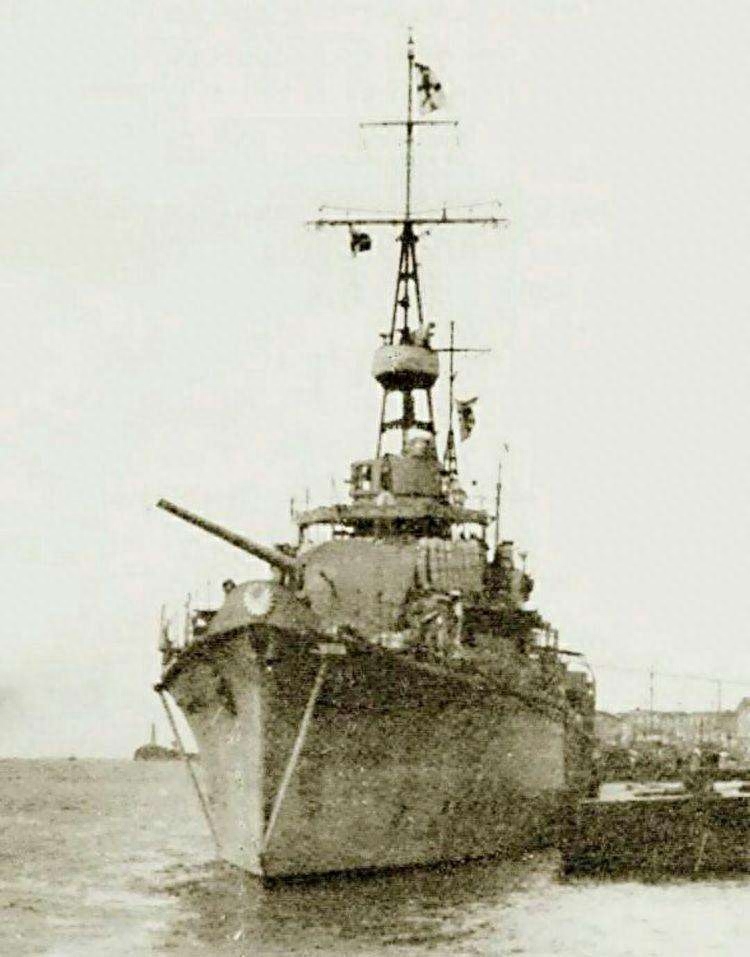

1896年1月21日,直隶总督王文韶调黄遵宪总办北洋水师营务处事宜;当时,北洋仅剩下“建靖”、“康济”号练习舰和“飞霆”、“飞鹰”号驱逐舰(刚从英国、德国购来)共4艘。为了加强北洋海防,清政府从南洋抽调了“开济”、“镜清”、“寰泰”、“南瑞”4艘巡洋舰(均在1900吨以上),及福建的“福靖”号巡洋舰(1030吨)来北洋驻防

1900年辛丑之变,在大沽作战中,停泊在海口内的“海容”巡洋舰及“海龙”等4艘驱逐舰被八国联军掠去。后“海容”舰被赎回,驱逐舰却被英、法、德、俄四国瓜分

1907年5月,清朝陆军部中设立了海军处,将原练兵处军学司的水师科和工部的船政事宜并入。海军处设正、副使各1人。正使虚位,谭学衡任副使,主持处务。初设机要、船政、运筹3司,不久改为海政、船政、筹备、储备、医务、法务六司,各设司长、司副1人,属下有科长、承发官、科员、考工官、艺师、艺士、股长、股员、录事等人员

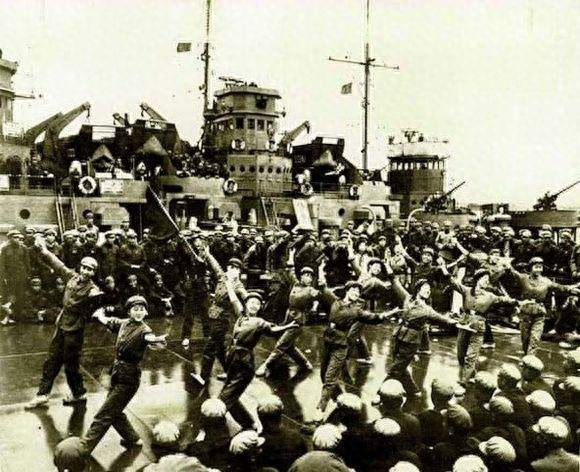

晚清太完蛋,直接跳到辛亥1911年,辛亥革命,海军各处部队顺应革命形势,易帜倒戈,纷纷起义

1912年4月,孙中山辞去临时大总统职,袁世凯继位,民国临时政府迁往北京,民国海军部也从南京迁到北京石驸马大街办公;海军部设立总长,次长,左右司令,左右司令分别统帅第一、第二舰队;第一舰队辖巡洋舰“海圻”、“海容”、“海琛”、“海筹”号,驱逐舰“飞鹰”、“建康”、“豫章”、“同安”号,炮舰“永丰”、“永翔”号,长官座舰“舞凤”、“联鲸”号,运输舰“福安”号;第二舰队辖驱逐舰“建威”、“建安”号,炮舰“楚同”、“楚观”、“楚谦 ”、“楚有”、“楚豫”、“楚泰”、“江元”、“江亨”、“江利”、“江贞”、“江鲲”、“江犀”、“拱宸”、“建中”、“永安”号,鱼雷艇“湖鹰”、“ 湖鹏”、“湖隼”、“湖鹗”、“辰”、“宿”、“列”、“张”号

1913年2月22日,民国政府下令把长江及各地水师改编为水上警察,结束了清末水师和海军混杂的状况

1931年爆发九一八事变,东北失陷,全部的江防舰艇又被日本人劫收;后来交给伪满州国成立松花江警备舰队

1932年,当时的军事委员会委员长蒋介石为了想要建立一支将来能与闽系(马尾派,即当时称为「中央海军」的海军部与所辖第一,第二舰队)抗衡的嫡系海军,委由欧阳格在江阴创立了电雷学校

1945年9月成立军政部海军处,12月改组为海军署,筹备重建海军