红13军政委建国前3个月去世,两个女儿才女,女婿是副国级副部级

红13军政委建国前3个月去世,两个女儿才女,女婿是副国级副部级

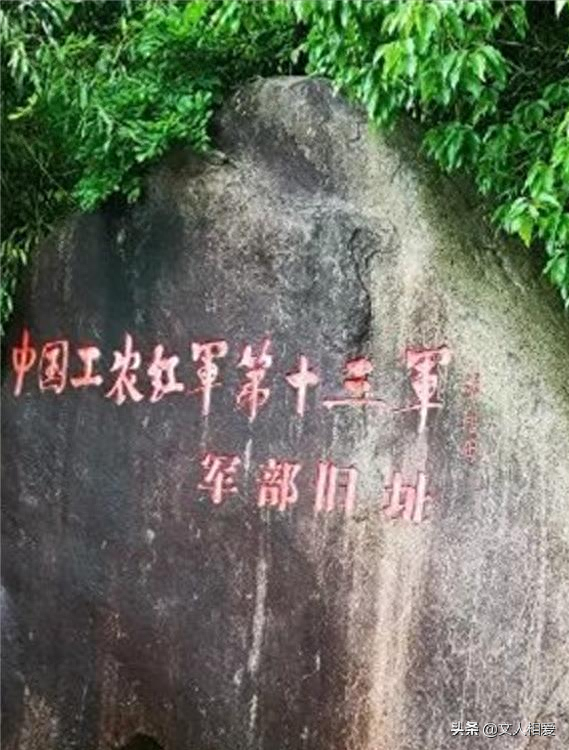

土地革命战争时期,浙江南部温州一带,活跃着一支红军队伍,被上级正式序列为全国十四支红军之一,那便是红13军。这支红军队伍在组织的领导下,坚持斗争先后长达4年之久,活动遍及浙南20余个县,鼎盛之时队伍下辖三个团,共有6000人左右。

红军队伍所到之处,宣传组织政纲,开展土地革命,建立红色政权,教育和发动人民群众,有力地配合了全国的土地革命战争,为后来的红军挺进师在浙南建立游击根据地奠定了坚实的基础。

红13军的战斗足迹遍及温州、台州、丽水、金华等地,经历大小战斗一百余次,攻克了多个地级市和众多县城、集镇,沉重地打击了国民党反动统治,牵制了敌“围剿”中央苏区与闽浙赣根据地的部分兵力,为革命斗争发展和胜利建立卓越功勋。但是,红13军由于地处敌人的核心统治区域,遭到反动派的疯狂“围剿”,红13军几位主要领导人在作战中先后牺牲,此时,为了巩固根据地,更好地领导红军,上级决定派严朴任浙南军委书记,红13军政治委员。

受命于危难之中的严朴上任之后,随即动员和组织各地农民武装,部署红军各个团的兵力,在攻取集镇的过程中,取得了一些胜利,使当地反动团练疲于奔命,后来,组织攻取温州,由于种种原因,这次战役最终失利,他被迫退至玉环整训部队,此时,身患重的严朴经组织批准离开部队,到上海治病,从此他结束领导红军部队的军政委生涯,随后来到江西中央苏区工作,担任临时中央经济部副部长。

1934年10月中央红军第五次反“围剿”失利后,严朴跟随大部队参加长征,长征途中他身患重病患,上级组织决定川南游击队把他转送到重庆、宜昌,负责交通站工作,并踏上去苏联学习之路,抗战时期回国,历任延安中央组织部二科科长,西安、重庆八路军办事处秘书长等职。解放战争期间,他前往东北参加哈尔滨市委领导工作,他建立各级基层党组织,开展统战工作,亲自撰写文章,宣传我军的方针、政策和全国革命斗争形势,做了大量卓有成效的工作。

1949年春,根据上级指示从东北调一批军级干部入关,严朴由东北刚刚进入北平,还没有任命他的职务,因旧病复发,病情非常严重,经过医院千方百计治疗,依然没有效果,住院55天后的1949年6月5日,距离开国大典宣布新中国成立只有三个多月时间,严朴去世,终年51岁。组织给他的评价是:“严朴参加革命25年,在敌人面前勇敢,在人民面前低头。生活刻苦朴素,工作从不考虑自己……当人民解放事业就要全部胜利的时候,却因病去世了,但他钢铁般的意志,奋斗不屈的革命精神是永存不朽的。”

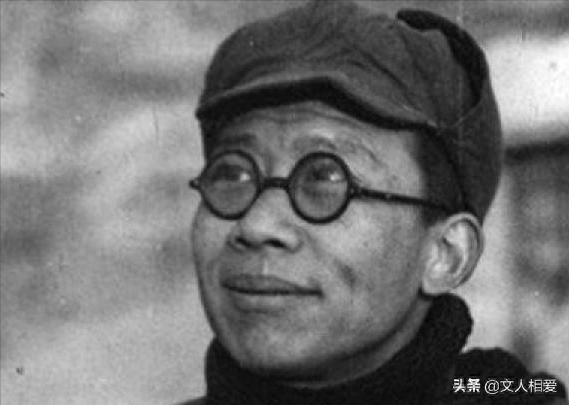

严朴,字君实,又名达人,江苏无锡县寨门村人,祖上是一个封建地主家庭,但他出生的时候,家道已衰,3岁丧母,6岁丧父,由姑母抚养,从小开始读书,读书不用功,受好打抱不平,扶贫济困,后接受新思想,从事革命活动,因工作积极经人介绍入党,随后担任地委秘书长、县委书记、特委常委、省军委书记等职务,成长为红军的一名高级干部,被人称为“毁家闹革命的三少爷”。

严朴在老家的时候,与同邑无锡八士桥的过瑛(字挺芳)结婚,后来育有五个女儿、一个儿子,五个女儿长女严怀瑾(又名严慰冰),次女严仲昭(又名严昭),三女严淑芬(又名严梅青),四女严平,第五个女儿从小送人,人称“五朵金花”,他的几个女儿都跟随着父亲参加了革命,去了延安,尤其是大女儿与二女儿被人称为一代才女。

严朴的大女儿严慰冰,自小就显现出了文学天赋,喜欢写作和读书,擅长作诗,是一名非常有才华的女子,她先是考上中央大学国文学系,后入抗大学习,她常用的笔名叫做“倩一”。1933年15岁的严慰冰就已经开始发表自己的作品,受到社会上许多学者的赞赏。1938年曾担任《中国妇女》特约记者。

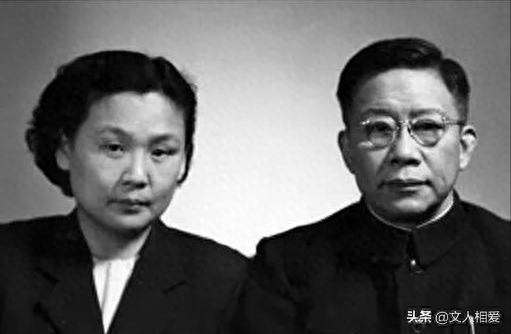

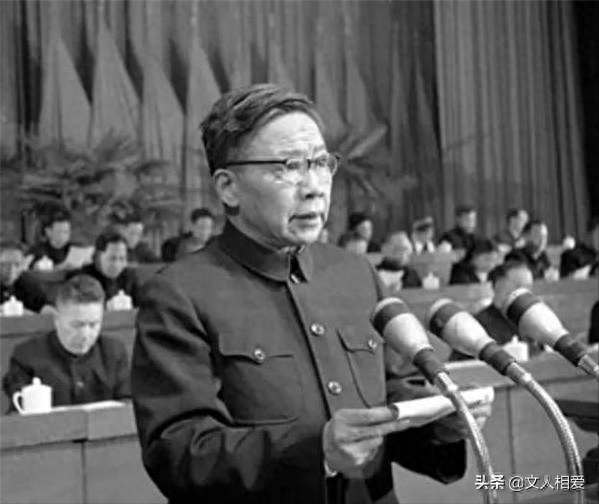

此时,严慰冰延安认识了同乡陆定一,他家同样是无锡名门望族,其父亲陆澄宙,毕业于京师大学堂,还是一个大高官,任首都检察厅检察长,陆定一5岁开始读书,从小就受到良好的教育,19岁毕业于全国著名的南洋大学,在文理知识方面都打下了扎实的基础。他学的是理工科,成绩优异,又写得一手好文章,下笔千言,一挥而就。同时,他还熟练地掌握了德语和英语两门外语,尤其是对英语,完全达到了精通的地步,无论阅读、口语还是写作,都不在话下。这也是他投身革命不久,就能在高层从事政治思想宣传工作的重要原因。

在漫长的革命生涯中,才华横溢的陆定一写的红军《会师歌》,唱进了大型音乐舞蹈史诗《东方红》,他写的著名散文《老山界》,被收进中学语文课本,至今作为散文经典,广为传诵。建国后,陆定一担任过二十多年的宣传部长,后来成为副国级领导干部,一代才女严慰冰与陆定一可谓是天作之合,在革命的征途上,风雨同舟,患难与共,相爱更深。

严朴的二女儿严昭,1938年的时候,随父亲来到延安,随后进入延安外国语学校英语系学习,她深受延安浓厚的学习之风感染,很是刻苦,20岁时以优异的成绩毕业后,先后担任过领导干部的秘书,她勤快而严谨,工作能力得到锻炼,后分配到晋绥军区司令部联络处当上了一名翻译。严昭自小就喜欢诗词和古文,平时喜欢背诵和积累,有时有感而发,也赋诗一首。在学习和工作之余,在古诗词中徜徉,是让她快乐的时光,建国后,严昭担任高级干部外事秘书。抗日战争期间,严昭认识了同时晋绥军区司令部担任宣传工作的张非垢,他是河南柘城牛城乡郭村岗人,其父张协焯是重视封建家教的典型旧式读书人,待人宽厚,一生俭朴。家道兴隆时,曾在乡里办私塾,颇有声望。张非垢6岁入完小读书,12岁入淮阳省立第三中学,15岁入开封河南大学附属高中,后入燕京大学新闻系,参加“一二·九”后来到延安,参加革命工作随后入党。

1938年8月,张非垢分配到八路军一二O师政治部编辑委员会,主编《战斗报》。他经常深入战地采访,报道重大战役的战绩和英雄们的事迹,深受师长的器重,屡屡晋升。先后担任编辑科长、研究室秘书、军事通讯科科长、晋西北军区政治部、晋绥军区政治部西北军区政治部宣传科科长、宣传部副部长、部长。建国后任西南局宣传部秘书长、副部长。1954年调任国家体委秘书长、副主任等职,成为一名副部级干部。

就在张非垢担任国家体委秘书长、副主任期间,工作成绩突出,于1958年8月因晚期肝硬化去世,年仅41岁,与严昭共同生活也只短暂的11个春秋,无子女。从此严昭多年单身,住在中南海姐姐严慰冰家,亦即陆定一家。2008年5月,严昭在孤独中离开人世,享年86岁。

曾经担任红13军政委的严朴,后人对他的评价很高,他一生投身革命,为解放事业忠心耿耿,只知工作,不讲地位,是一位早期工农革命运动杰出的领导人。晚年的时候担任过副国级领导干部的陆定一,对岳父的评价是三个字:了不起!他还给自己唯一的孙子起名“继朴”,有纪念严朴的深刻含义,足见陆定一对严朴的尊敬。