50年代,郝柏村抱着儿子郝龙斌的一张罕见合影,他曾任蒋的侍卫长

50年代,郝柏村抱着儿子郝龙斌的一张罕见合影,他曾任蒋的侍卫长

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

50年代的台北,一张泛黄的老照片被珍藏在某个旧相册里。

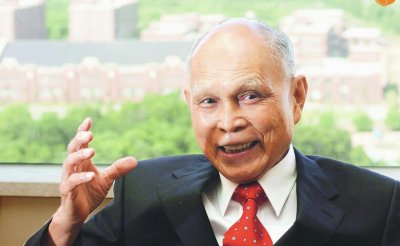

照片上的男人身着军装,腰背挺直,眼神坚毅,怀里抱着个胖乎乎的娃娃。

这个男人,是郝柏村;这个娃娃,正是后来的台北市长郝龙斌。

这不是一张普通的家庭合影,而是一位国民党高级将领在风雨飘摇的年代里,短暂的温情时刻。

谁能想到,这位军人曾是蒋介石的贴身侍卫,见证了太多权力中枢的秘密。

而他的人生,远不止一张照片那么简单。

要说郝柏村,那得从他的出身讲起。

江苏盐城,民国八年,郝家添了个男孩。

家境一般,甚至有些清贫,他是家里的长子,既要读书,又得帮衬家里。

可他偏偏不信命,十六岁考入黄埔军校第十二期,算盘珠子打得精,认准了知识和军功能改写人生。

可世道并不会给年轻人那么多时间慢慢成长,抗战爆发,他没等毕业,就直接被推上了战场。

最初是在广州,后来转战贵州,最后进入中国远征军,跟着队伍一路打到缅甸。

他当时不过是个中级军官,没多少话语权,但战场上子弹可不认军衔,活下来,全靠本事。

1949年,局势骤变,他随国民党撤往台湾。

到了台北,他的仕途并没有因此停滞,反而一路高升,少将、中将,甚至当了六年蒋介石的侍卫长。

侍卫长可不是个简单的职位,离权力中心太近,风吹草动都得看得门儿清。

蒋介石信任他,蒋经国也器重他,他在军界的地位稳稳当当。

可政治从来不是一成不变的,蒋经国去世后,形势突变,他被“明升暗降”,逐渐远离了军权。

为什么会这样?其实道理很简单。

郝柏村是个典型的军人,讲究纪律,执行力强,但在政治上,太过直接,不懂变通。

在台北的政治生态里,这样的人往往不会有太长久的优势。

即便如此,他依然在两岸关系上发挥了自己的作用,晚年还回大陆多次,甚至在江苏老家受到了热烈欢迎。

这一幕,放在几十年前,恐怕谁都不敢想。

回顾他的经历,有几个关键的因果链值得细说。

第一,战场上的成长,决定了他日后的作风。

郝柏村的军旅生涯,从抗日战场到远征军,一路摸爬滚打,战火中练就了他的坚韧和果断。

他不是那种坐办公室的将军,是真刀真枪拼出来的。

这种经历,使他在台湾军界的地位稳固,但也让他形成了过于刚直的性格。

第二,他的仕途起飞,离不开蒋氏父子的信任。

蒋介石看重他的军事才能,蒋经国则认为他是军方的稳固力量。

但问题也在这里,他的影响力太大了,尤其是在蒋经国去世后,新领导层需要重新平衡权力,他自然就成了必须调整的人选。

第三,他的“明升暗降”,不是单纯的政治斗争,而是时代变迁的结果。

台湾的军政格局在90年代后发生了巨大变化,军方的影响力下降,文人政府逐渐上台。

郝柏村这样的传统军人,已经不再适应新的政治环境。

第四,他晚年多次回大陆,体现了他的民族情怀。

尽管他曾是国民党的高级将领,但他始终认为,两岸的交流是未来的趋势。

他的回乡,不仅仅是私人情感的表达,也是大局势下的一种象征。

郝柏村的一生,是国共历史的一部分,也是两岸关系的一面镜子。

他从一个贫寒少年,成长为国民党高级将领,又在政治风云中起起伏伏,最终以一种超越党派的姿态,回到了故土。

有人说,他是个坚定的军人,也有人说,他是个复杂的政治人物。

但无论如何,他的故事,值得被记住。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!