“九世之仇”与古代儒家的复仇观念

“九世之仇”与古代儒家的复仇观念

孔子

《春秋》是孔子写的以鲁国为纪年的史书;《公羊传》又叫做《春秋公羊传》,是解释《春秋》的三部书之一,《公羊传》的作者相传是战国时期的公羊高,他是子夏的徒弟,子夏是孔子的徒弟,所以《公羊传》就是徒孙给祖师爷的书写的注。

春秋

《公羊传》是在汉景帝的时候才被写到了竹帛上,成为教材,其目的是为了给当时的政治活动提供一些理论依据,距离公羊高大约200年了。那么九世之仇到底是什么样子的呢,孔子在春秋中的记录是一句话:“纪侯大去其国”。

公羊传

”去“就是离开,”大去“就是永远的离开,整句话就是说纪侯永远地离开了他的国家。这是孔子委婉的说法,我们解释一下孔子的”微言大义“。

当时周朝王室衰微,周天子周夷王意图重振雄风。而齐国经过慢慢地发展变得越来越强大。纪国和齐国一样也在今天的山东省,纪国的国君跑去对周天子说齐国想要谋反。周天子召见齐国君,齐国君没多想就跟随使臣去了。朝堂之上摆放着一口水开了的大鼎,齐国君还以为是周天子要煮鹿肉给他吃呢,哪想还没搞清楚状况就被人扒了衣服扔了进去,活活给煮了。消息传回齐国,国人哀之,谥号”齐哀公“。后来齐襄公厉兵秣马,终于灭了纪国,给祖宗报了仇。齐哀公是公元前868年死的,齐襄公是公元前690年灭了纪国,历时178年,两人中间差了九辈。这就是九世之仇的来历。

齐哀公被活煮

按照孔子一贯的思想,礼乐征伐都应该由天子来做,齐国灭掉纪国是不对的,但是纪国君之前诬告了齐国君,所以孔子没有描述纪国被灭的多么惨,没有责备齐国。孔子的徒孙就多发挥了一下。

”九世犹可以复仇乎?虽百世可也。“公羊高支持复这种九世仇,但是有2个前提:

齐国和纪国的仇恨来自于纪国君诬告了齐国君,没有人为齐国君平反,没有更高的权威来主持正义,那么齐襄公只能自己动手了,了却了这桩恩怨。隔这么长的时间还能去复仇,也不是随便一个老百姓都可以的,必须是国君才可以这么做。因为对于诸侯来说家国一体,诸侯国之间会盟、婚聘等见面的时候都要谈到先君,问题不解决齐国君和纪国君就不能正常见面,齐国也要被别的诸侯国在背后说三道四。《公羊传》其实是从”尊王攘夷“的角度给《春秋》做的注,成书于西汉,其实是为了给皇权背书,把皇帝发动的对外战争合理化正义化,尤其当时处在汉匈战争的大环境下。其复仇理论的坏处是使得国家层面的道德观和个人层面的道德观发生了割裂。从东汉开始,《公羊传》就逐渐被人们遗忘,一直到清代才有人又把他拿出来讲。

齐襄公在历史上评价也不高,主要因为他和妹妹通奸,不过齐襄公的弟弟齐桓公在历史上很有名气,所谓的春秋五霸之一。

对于我们现代的普通人,当然不是可以随意复仇的,要通过法律手段维护自己的合法权益。

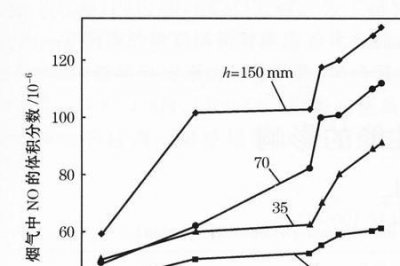

防水图: