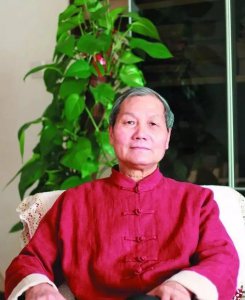

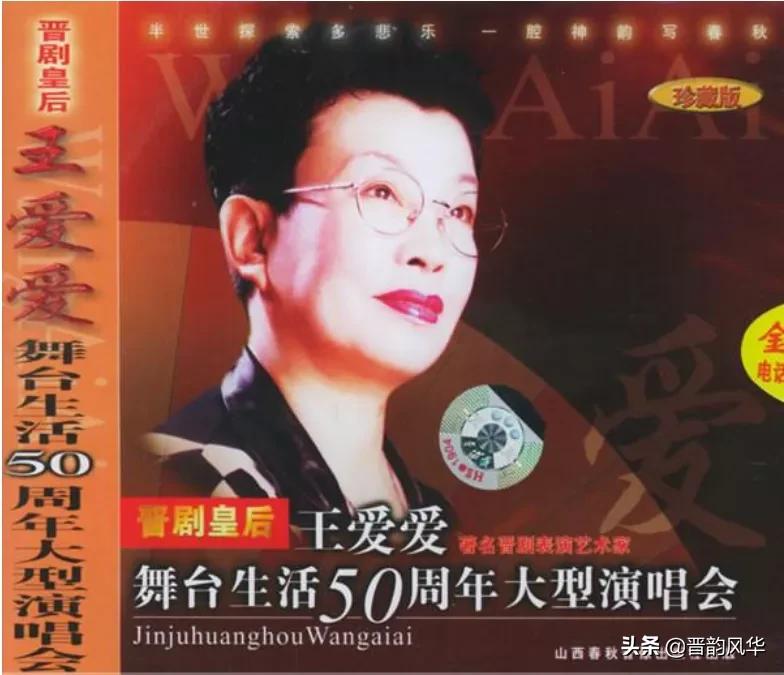

晋剧青衣里程碑-晋剧皇后王爱爱

晋剧青衣里程碑-晋剧皇后王爱爱

晋剧皇后 魅力永存

——记晋剧表演艺术家王爱爱

王 越

听说过晋剧的外省人,都知道山西有个王爱爱;喜爱晋剧的三晋父老,都爱听王爱爱的演唱。的确,王爱爱的表演朴实端庄,情真意切;她的演唱音质清脆,音色甜美,音域宽广,吐字清晰,韵味纯厚,灵巧多变,乐感敏捷,高低自如,在晋剧的青衣行中,独树一帜。聆听王爱爱那甜美动人的唱腔,给人带来的是一种极为惬意的精神享受。

王爱爱在50多年的艺术生涯中,成功地塑造了众多不同年龄、不同性格、不同身份的艺术形象,如《算粮》中的王宝钏、《金水桥》中的银屏公主、《明公断》中的秦香莲、《打金枝》中的沈后、《教子》中的王春娥、《出水清莲》中的王桂英、《三上桃峰》中的青兰、《龙江颂》中的江水英等等,无论是雍容端庄的沈后和公主,还是多才多艺的大家闰秀;无论是勤劳善良的农家妇女,还是光彩照人的共产党员,她都塑造得栩栩如生。如今,78岁的王爱爱依然艺术之树常青,依然具有清脆圆润如银铃般的甜美歌喉。人们不禁好奇,王爱爱为什么唱得这么好听?她创造的“爱爱腔”艺术特色是什么?她有着怎样的艺术人生?

自古瓜儿苦后甜

王爱爱出生在山西榆次一个大家族里,酷爱戏曲的爷爷王金奎一生娶过三个老婆,其中有两个就是唱戏的,她的奶奶筱桂花当时在晋中是小有名气的著名旦角儿,她的爷爷自己还承办着剧团并且自当班主,叫新生晋剧团(公私合营后改为榆次县人民剧团,即现在的晋中市晋剧团的前身)。1940年6月,王爱爱就出生在榆次县南关村这样一个具有浓郁戏曲氛围的大家庭里。她在六个孩子中排行老大,他们的名字中间都有一个玉字,王爱爱最初的名字叫王玉爱。后来人们群众爱戴她,以晋中的方言叫叠字更为亲切,就叫成了王爱爱。

小时候的王爱爱经常在家里见到许多戏曲明星,那时每逢年底各剧团封箱以后,她爷爷就从省城把这些名角儿请到家里吃住、唱戏,大家一起谈艺术谈人生,诸如著名表演艺术家乔玉仙、刘俊英、梁小云等等,都是她小时见过的客人。生活在这样的环境中,小小年纪的王爱爱自然会受到艺术熏陶。大约到了七岁多时,爷爷奶奶发现她嗓子不错,开始让她学唱戏,奶奶筱桂花自然就成了艺术上的启蒙老师。奶奶对她要求很严,天不亮就叫她起床出去练功、喊嗓子,一练就是好几个小时。每天在城墙根下喊嗓、练功,练唱的曲子就是奶奶教给的人物唱段。那时,奶奶也不懂什么丹田、头腔共鸣之类的科学唱法,只是叫她吸住肚子唱,直到她唱不动了为止。另外,奶奶还叫琴师每天吊唱,为她以后无论唱多少戏也唱不倒的金嗓子奠定了重要的基础。有人认为王爱爱70多岁了嗓子还是这么清亮,就是先天条件好。王爱爱说:“嗓子天生好是个因素,最主要的还是小时候练下的。”看来童子功对从事演唱艺术的人来说,的确重要。

有句谚语叫“台上一分钟,台下十年功。”任何艺术家的成功都比常人付出了更多的辛苦。王爱爱学唱戏曾经历过艰苦的磨练,每天一练就是好几个小时。除了练唱,还要练基本功。拿顶时,奶奶点燃一柱香,待香燃尽才能下来。奶奶身上有功夫,手上很有劲,如果看见她哪儿练得不对了,拎起她的小胳膊就能把她甩到三四米远,那时都是砖地,甩得她生疼,眼泪不知流了多少。练跑圆场时,奶奶用一条带子把她的双腿绑在一起,她在前边跑,奶奶在后边跟,步子跑慢了,奶奶就会踩了她的脚;跑大了,就会摔倒。到了晚上睡觉时也不敢放松,她要把两只脚像枕头一样,轮换垫在头下睡,苦练腰、腿功。练唱腔打节奏时,奶奶从背后打着她的肩膀拍节奏,一唱不对就重重地打下来,她常常含着泪水。奶奶让她面朝前,她坐在背后打节拍的用意,就是不忍心看到她泪汪汪的。这样严格的训练,让小小的王爱爱饱尝了学艺的艰辛。曾有人说她奶奶:“看见你对你家爱子练功可刻薄了。”奶奶说:“我嗓子不好,我就要叫我家爱子在这方面争口气了!”

由于爷爷自己经营着新生晋剧团,9岁的王爱爱自然就有了登台演戏的机会。她演的第一出戏是《凤仪亭·拜月》一折,饰演貂婵。奶奶特意为她定做了戏装,红袄红裤,绣着漂亮细腻的花色图案,包上头、贴上鬓、插上花,小貂婵一出场,观众就给叫了个碰头彩!喜爱地叫着:“这是筱桂花的孙女子,这娃娃大了可了不得!”

当时,王爱爱的两个姑姑和她奶奶收的一个徒弟,她们四个女孩子加起来正好是四个小旦、青衣、须生、小生四个行当,她们这娃娃班就能演不少折子戏。13岁时,由于她奶奶不幸患上了绝症,从北京协和医院回家后仅一个月就去世了。14岁时王爱爱进了榆次新生剧团,演出过《荼瓶记》《螺女传》《游西湖》《樊梨花》等剧目。那时她已经小有名气,唱一句“小丫环迎接三姑娘”也要叫了好。1956年转入榆次专区晋剧团,师从著名晋剧表演艺术家程玉英,继承了程玉英创造的“咳咳腔”的神韵,相继演出了《教子》《明公断》《樊梨花》《回龙阁》等不少传统剧目,她那银铃般嗓子赢得了广大观众的喝彩。1957年,演出现代戏《朝阳烈火》,她饰演团支书,程玉英饰演党支书,她的唱腔被观众喜爱。在《小二黑结婚》中饰演小芹,唱腔动听,可惜,没演几场就不能演了,因为饰演小二黑的演员害羞得不行,演不成,这个故事成了人们的亲切回忆。

1960年2月11日,山西省晋剧院成立了“山西省中路梆子青年演出团”,除从总团抽调了一部分优秀青年演员外,还从全省26个县市剧团选调了一批优秀青年艺术人才,其中就有从榆次调来的王爱爱和刘惠生(后来成为夫妻)。那年王爱爱20岁,调入青年团后,领导安排所有唱青衣的青年演员都拜师著名晋剧表演艺术家牛桂英。王爱爱跟牛桂英学习后,在润腔和道白上,在咬字准确与唱腔情感的融入上,声情并茂,得到质的飞跃。她原先有晋中口音,牛桂英逐字逐句纠正,如,《含嫣》里“四月里南风吹动麦梢黄”的“黄”(huang),她开始总唱成“hua”。牛桂英在晋剧道白的改革上是做出一定贡献的,而王爱爱正好在好的时机,遇到了好的老师。1961年8月,青年团进京汇报演出,《含嫣》《小宴》《杀宫》《算粮》一炮打响,九进中南海,受到周恩来总理等中央领导亲切接见。

王爱爱吸收了牛桂英唱腔的“柔”和程玉英唱腔的“刚”的特点,刚柔相济,结合自己嗓音的特点,逐步创立了独具特色的艺术唱腔流派“爱爱腔”。20世纪60年代电影《汾水长流》她演唱的主题曲“汾河流水哗啦啦”,一下子让她几乎家喻户晓;省晋剧院将电影改编为晋剧,更使这出现代戏中的歌曲得到传播。“四月里南风吹动麦梢儿黄”成为她的成名之作,也是“爱爱腔”形成的重要标志。1964年,她去中国音乐学院进修一年,接受了西洋声乐的发声方法,使她的演唱技巧科学化。

“文革”后期,她演出了晋剧现代戏《三上桃峰》,饰演青兰。那是一段她永不能忘却的岁月。《三上桃峰》被定为“大毒草”,去北京演出时被批判。当时演员们在台上委屈得哭了,演出半中间被迫停止。从北京回太原的火车上,剧团领导紧急召开会议,害怕王爱爱到了太原出现意外,想让她在榆次提前下车。王爱爱表示,不下车,要和大家在一起。下火车时,全团年轻后生们紧紧围着她护着她,总算没出事。那个时候,省晋剧院的演职员们,都是承受着巨大的压力回到太原的。峰回路转,紧接着,中央通知省晋剧院去北京演出移植“革命样板戏”晋剧《龙江颂》,王爱爱饰演江水英,受到中央领导好评。

改革开放后,她的艺术人生走向辉煌,传统戏的恢复,她演出了《雏凤凌空》《杨门女将》《出水清莲》《春江月》等大量剧目,她创立的“爱爱腔”广为流传,有更多的专业演员和戏迷票友争相模仿学习,她也荣获“全国金唱片奖”,并且桃李满天下。并被选为全国“三八”红旗手、全国第八、九届政协委员,被誉为当代的“晋剧皇后”。

任何成就的取得都来自于无数的艰苦奋斗,任何光环的照耀都有背后的无数辛酸。观众戏迷喜欢王爱爱,喜欢看她的戏,孰不知,王爱爱的母亲却不能看她演戏。从王爱爱7岁开始学戏到2010年她母亲去世,这么多年,老人家总共只看过她演出的三场戏,即《龙江颂》《雏凤凌空》和《明公断》,而且是看一次就大病一次。她母亲说:“妈妈就不能看我娃演戏,一看就想起我娃小时候练功来了,可怜的,心疼得妈还颤抖了。”其实,当年她的母亲是不同意她学唱戏的,唱戏多苦啊!但是她母亲是个童养媳,能有多少话语权呢?好在王爱爱经过无数的艰苦磨砺,她成功了。有句话叫“从来好事天生俭,自古瓜儿苦后甜”。相信无论何时回想起自己人生曾经经历过的痛苦与今天拥有的辉煌,王爱爱都应该是欣慰的。

独树一帜的“爱爱腔”

调入省晋剧院青年团后,王爱爱开始了新的艺术生活。全团人员吃住和学习都集中在太原工人文化宫(南宫),过着共产主义的集体生活。一二十个唱小旦和青衣的女青年,住在二层楼的一间屋子里,经常欢声笑语,朝气蓬勃,充满着无限青春活力。纯洁的美好生活至今深深地留在王爱爱的记忆里。

太原是省城,是全省政治、经济和文化艺术的中心,省晋剧院又是全省最有代表性的晋剧最高表演艺术团体,在这里,集中了丁果仙、牛桂英、郭凤英、冀美莲等一大批艺术造诣很深的老一辈表演艺术家,也集中了张一然、方冰、赵步颜、王辛路、刘元彤等一大批编剧、导演、作曲、舞美、演奏和管理人才,再加上当时省委书记王谦、省长王大任等各级领导的重视和关怀,青年团很快地成长起一大批优秀青年艺术人才。这些青年艺术家没有辜负领导的重托和三晋父老乡亲的厚爱,九进中南海为中央首长演出,出省巡回展演等一系列活动,使这个优秀而又充满活力的艺术团队,在山西戏剧史上写下了光辉的一页。王爱爱身处这样的环境中,自然为她的艺术发展提供了更为优越的条件。

这一时期,她得到了著名晋剧表演艺术家牛桂英的真传,在演唱艺术上取得了长足的进步。牛桂英是晋剧牛派创始人,行腔委婉,讲究字眼和韵味,王爱爱认真汲取了牛桂英多年积累的艺术经验,深入体味和领悟其中的奥秘,把程派和牛派艺术的特性进行了认真分析,根据自身的嗓音条件,巧妙地把牛派和程派两者的艺术精髓进行了融合,并加以创新,既保持了程派热情奔放、刚劲激越的特点,又吸收了牛派稳健大方、委婉缠绵的风格,同时还吸收了民歌的唱法,逐步形成了自己的流派特点,被人们亲切地称为“爱爱腔”。

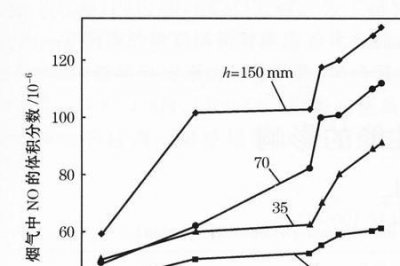

“爱爱腔”在民间得到了广泛流传,几十年来不断创新,发展壮大,已经成为晋剧领域最主要的艺术流派之一。这一艺术现象引起了相关专家的关注,著名戏剧理论家郭士星对王爱爱的唱腔进行过深入的研究,他认为王爱爱在艺术上富有独创性,他总结的“爱爱腔”理论也得到了王爱爱本人的认可和称赞。他认为“爱爱腔”形成于60年代,成熟于70、80年代。主要有四个特点:

一是音色纯正,吐字清晰。不论唱什么唱段和剧目,她总是声音透亮甜美,韵味无穷,一字一句都能使观众听得清清楚楚。她的喷口有力,放声收韵都很严谨,严格做到腔随字走,拖腔总是根据字的韵母行进,虽十转百转,口型不变,本音始终一线,字与字之间,总是上字字尾收足,再出下字,并在两字交界处自然划断,这种功力表不仅表现在演唱节奏缓慢的平板、夹板、慢二性、慢垛板上,也表现在节奏很快的流水、紧垛板上。如在《见皇姑》里,有一段长达38句的成套唱腔,她将慢板唱得出字如流,一气呵成;快板唱得紧而不乱,吐字快而不浊。没有深厚的演唱功力和运气、换气的熟练技巧,很难达到这样高的演唱水平。

二是润腔灵巧,刚柔兼备。她的艺术悟性极高,尤其是唱腔尾音的润腔,灵巧多变,善于表现人物多种复杂的思想感情。特别注重装饰音、颤音、滑音等的运用,同样一段唱腔,有些人唱得平淡无味,而她则唱得悦耳感人,入木三分。

三是优雅质朴,稳健大方。她的演唱和表演,沉着老练,不浮不躁,不温不火,恰到好处,表现出一种稳健大方的大家风范。如《打金枝》“劝宫”一段唱,30多句,虽然一直是上下句,但却唱得字字有情,句句有理,丝丝入扣,娓娓动听,既表现出沈后温柔而严厉的性格和对女儿、女婿的疼爱,体现出王爱爱流派艺术所具有的稳健质朴的艺术特色。

四是感情细腻,贴近生活。她的艺术修养很高,特别善于通过细腻的表演和细腻的演唱,把生活体验化入剧中,深刻理解人物,精心刻画人物,同时以精熟的技巧加以体现,准确、真实地表达人物复杂的思想感情,做到声情并茂,以情动人。如《算粮》中现实主义的演唱手法,正是王爱爱表演艺术的一个重要特点;再如《龙江颂》中无乐队伴奏的吟唱,如果演员缺乏扎实的基本功和熟练的演唱技巧,很容易走调或唱得平淡。

“爱爱腔”的形成,除来自于父母给予她一副天生的好嗓子之外,有三个得益于:一是得益于后期的训练,她1964年去中国音乐学院进修了一年,学会了简谱,之前并不识谱。学到了西洋声乐的发声方法,逐渐把声乐的科学发声与戏曲唱腔融合,运腔更加柔和细腻。二是得益于晋剧音乐家刘和仁的帮助,他要求她把每个休止符、三连音、符点等细小的地方,都必须唱到位,特别是有连接线的地方,要求一口气唱下来不要换气,如果换气就会破坏唱腔的圆润。王爱爱非常尊重音乐创作者的要求,在不动音乐主题的前题下,有意识地加入点装饰音,依音滑音,依声归韵,声声含情。她认为,随着演员年龄的成长,舞台的实践,与同台演员的交流,再加上用心琢磨,他就会一年和一年唱得不一样。所以说,王爱爱的唱腔好听,与她注意唱好每一个装饰音她有很大关系。三是得益于机遇。她生活在晋剧受到最重视的时代,省晋剧院是一个最优秀的艺术团队,其中著名导演刘元彤对王爱爱的帮助很大,刘元彤出身“富连成”科班,是梅兰芳的入室弟子,艺术极其讲究,身段优美,为她导戏亲身示范,使王爱爱对人物的理解和塑造有了深刻认识和极大的提高。

总结“爱爱腔”的特点,还有三点创新:

一、音域宽,创新了晋剧传统唱腔的音调。过去晋剧的音调一般是F调,从丁果仙开始出现坤角后,开始使用升F调,建国后由升F调变成G调,王爱爱则唱到升G调。在晋剧《含嫣》“四月里南风吹动麦梢黄”唱段中,有多处高音“i”作滑腔,过去晋剧没有高音“i”,比一般晋剧女演员声音要高,很多人唱不到时这个音高。

二、装饰音多,吸收民歌唱法。如音乐作曲段成明在晋剧“十三咳”的基础上,“双手攀尽陌上桑”采取了祁太秧歌“韩湘子度妻”的音乐元素。“蚕生才如蚁,蚕成两寸长,早晚常厮守”这三句在晋剧“十三咳”的传统旋律平板的行腔基础上,进行了缩短集中,与祁太秧歌“卖烧土”的音乐元素结合,“移箔避热复避凉”“避”字从“夹板”转入“二性”,这样的音乐板式创新,也是“爱爱腔”与众不同的地方。

三、气息饱满,拖腔华丽。王爱爱比一般演员气息控制时间长。她经历过唱腔的严格训练,极其讲究气口,气息均匀,换气科学,不该换气时一口气将拖腔唱完,很注重唱段的完整性,如《七律·长征》“三军过后尽开颜”的“颜”字,拖腔16拍,将气势带向高潮。

王爱爱每个历史阶段的精彩唱段,在2001年10月18日进行了一次集中展现。这天,她举办了“王爱爱舞台生活50周年大型演唱会”,将自己50年来的艺术人生浓缩在小小的戏剧舞台上,演唱了15个不同时期的代表性唱段,极大满足了热爱她的戏迷观众朋友的审美需求。她说:“举办这场大型演唱会,主要是想了却惠生生前的心愿。”

王爱爱的丈夫刘惠生,2000年由于突发心脏病去世。极度痛苦的王爱爱在子女们的坚持下,忍痛策划筹办。在演唱会上,当她演唱“鞋弓袿窄人挨挤”时,一声“夫啊!”的哭白,顿时就哭出了观众的泪水,特别是当她唱到“书馆夜话情历历,披肝沥胆话依依,原说是,他年必定重相聚,谁料到,重聚已是生死时光阴一须臾。恨日月,太逼人,我脚下,太无力,强挣扎我赴刑场,把夫君寻觅。”这时有一个拖腔,似乎她在到处寻觅夫君。突然,“抬抬头,你睁睁眼呀,你怎么一语不发,似痴迷。有什么言语快快嘱咐我几句,难道说就这样死别生离?”如泣如诉,似王爱爱心中的话语,观众听得泪雨滂沱。

王爱爱是晋剧青衣里程碑式的人物。由于她的嗓音特殊,民间老百姓有各种传说,比如,说她从来不喝乡下的水,喝的是从太原带来的水。老百姓爱戴她,对她很崇拜。在内蒙古演出时,演出结束了老百姓还不走,非要看看她,她被扶到汽车顶子上,面对成千上万的老百姓答谢,场面感人。

王爱爱对艺术的追求从来没有止步,直到现在,还经常听自己的录音不断改进唱腔。她说任何艺术都有遗憾,否则艺术就不会发展了。

桃李不言 下自成蹊

王爱爱是一位功成名就的艺术家,改革开放以后,她担任了剧团团长,为喜爱她的父老乡亲演唱,足迹走遍了黄河两岸,大江南北,走上了国际舞台。但她还是一位辛勤耕耘的艺术园丁。2002年从省晋剧院退休后,2004年受聘担任了山西戏剧职业学院的名誉院长。职务虽说是虚的,工作却是实实在在的。近8年来,她每天都要去学院上班,查岗、调整课程安排、指导学生练功、出席各种活动等等,她把培养新人当成自己义不容辞的责任。

她指导学生练唱,强调打开口腔,她说,不打开口腔,怎么能找到共鸣呢?科学练声很重要。她还要求学生们勤练基本功,即便是唱青衣行当,也不能只是练唱,而是要唱念做打“四功五法”全面发展。她说:“你们哪儿能像我们老艺人,就会抱住肚子唱?”有的学生怕“拿顶”坏了嗓子。她说:“王老师小时候每天拿顶30、40分钟,也没有坏了嗓子,拿!”王爱爱年轻时候身段功、把子功、毯子功,哪样基本功都练,把子功的小五套、大快枪、小快枪、小花枪等,毯子功的跟头、五龙搅柱、前桥等等。她说:“戏曲可不是你们想的那么容易,唱做念打,哪一点上不来也不行。如果不练基本功,以后人家导演给你排戏,这你也来(表演)不了,那也来不了,怎么能演了戏呢?”现在学院唱青衣的学生也能走前桥、后桥、蹦子、抢背等,什么基功都能表演下来。

王爱爱收有徒弟33个,原有八大弟子:史佳花、耿玉珍、杨志爱、陈转英、刘建平、苗洁、党月萍、魏青梅;2007年又喜收12位弟子:杨丽丽、魏建琴、李月萍、郭全秀、雷改琴、王中壁、陈红、刘焕莲、郭爱爱、李莉花、刘淑琴、郭素梅。之后收下王成兰。2013年,收下10位弟子:李栓生(男)、卢华廷(男)、谢冬梅、张文萍、陈慧娟、刘培花、李素花、赵红艳、史叶青、王艳梅。2014年,王晶华和耿忠翠又虔诚地拜在王老师门下,如今王老师已经是桃李满天下,大多都是山西省的艺术中坚力量。如全国“梅花奖”“二度梅”奖得主史佳花、“梅花奖”演员苗洁,还有杏花奖得主陈转英、刘建平、杨至爱等等。虽说是弟子们已经取得了一定成就,但王爱爱依然经常叮嘱,希望她们谦虚做人,不断提高文化修养。

她说:“当年我在青年团时,省委书记王谦曾告诉我说‘孩孩,在剧团不要计较你的名字站的了,他的名字坐的了,不要跟他们勾心斗角。处朋友,处上几个有文化的人,你慢慢慢慢随着人家,你也就提高了。每天不管是甚的书,一天要看上一到两个小时。’”领导的教诲让王爱爱受益匪浅,她是生活中的有心人,多年来她做到了。每天都要读上一到两个小时的书,读过莎士比亚的书、《红楼梦》《三国演义》《金瓶梅》、巴金的书等。尤其是《红楼梦》,前后读过三遍,对书中人物的性格刻画,让她在舞台上塑造人物时,有过很多启发。她特别喜欢薛宝钗,喜欢她的宽厚,即使黛玉给她钉子碰她也不计较,依王爱爱的话讲:“这样才能和谐、快乐、幸福。”

有学生问,为什么同样唱《明公断》,她们唱的观众没什么反应,而王老师唱的却让观众掉泪?王爱爱讲道:“首先得从人物出发,其次是从剧情出发,你得琢磨,我唱腔和这个人物符合不符合?你就是站在那儿唱,是一个演员站在那儿唱,就没有把演员变成剧中人。你要是把演员变成剧中人,你看他感化观众不了?”的确,感情是唱腔的灵魂,情感真挚,就能获得极大的艺术效应。王爱爱抒发的感情,都是从肺腑中流出来的,所以,容易引起观众共鸣,产生动人的艺术力量。

王爱爱认为,她的唱腔人们之所以爱听,主要是喜欢听她唱得有韵味。因此,她要求弟子,每当拿到曲谱时,一定要细细地看,不可以拿上曲谱只就看个大概就觉得自己会唱了。有些曲谱在细小的地方有很多音乐提示,有的演员就懂得在唱腔上唱出来,有的演员就不会,只是干巴巴地按乐谱上的唱腔唱,没有起伏,没有抑扬顿挫,就不优美。其实,唱腔也和人的修养一样,经常读书呀,与有学问的人交谈,都能提高。

最让王爱爱感动的是,学院老师的敬业精神。戏曲老师讲一堂课,授课费只有十几块钱,但老师们依然那么尽心尽职。现在,戏曲不景气,生源差,有的学生《三击掌》中的一句导板,老师能教一礼拜,学生也记不住。对此,老师依然认真地教。有些学生不努力学习,只是为了拿文凭,毕业后并不打算从事戏曲事业,学习不用心,但是,老师还得认真教。所以,难!

对于戏曲目前存在的问题,王爱爱在着急之余希望能得到解决的同时,更多的,还是对未来还是充满信心。她说:“我老了,我要把党培养我的艺术,都教给学生。现在,很欣慰地成为国家级晋剧传承人,这是党的关怀,群众的爱戴,自己一定不辜负这个声誉,要活到老学到老,积极地跟上时代,叫晋剧也跟上时代。特别是戏曲处在现在这种状况,我绝不灰心,我相信戏曲还有辉煌的一天。活一天,就要对晋剧事业爱护一天,对后一代负责一天,对未来期盼一天。”

值得欣慰的是,她还在2008年6月12日获得了山西省国家级非物质文化遗产代表性传承人,得以将这一门艺术名正言顺传承下去。

王爱爱这样说,也是这样做。她为学院孩子们授课,成立了“王爱爱戏曲工作室”,举办了“爱爱腔”培训班,辅导“丁牛郭冀”流派培训班唱腔,赴香港讲学,送戏曲进校园,整日忙个不停,为晋剧事业的传承不遗余力。

气质端庄,嗓音清脆,唱戏仍然那么甜美明亮的王爱爱,年轻时虽然受过许多磨难,而今进入耄耋之年她,安享幸福晚年。她生活安逸,不断学习,紧跟时代,与时俱进。依旧沉稳,更有气度。从晋中深厚文化底蕴走出来的王爱爱,多年没有改变生活习惯,年轻时候她演出完爱在被窝里吃块月饼才睡。现在依然喜欢吃甜食,很多人好奇,不怕血糖高吗?王爱爱笑了,她吃多少糖也不用担心,她的小包里,永远有各种好吃的小吃甜食。这就是王爱爱,生活永远甜蜜。