道教门派介绍:黄老道

道教门派介绍:黄老道

门派历史

两汉之际的新莽时期,谶纬神学大兴,神仙思想有较大发展,黄帝、老子被神化,黄老之学和神仙养生之学融为一体,成为方仙道的理论支柱。

东汉时方仙道以黄老之学为宗,将黄帝、老子及其学说宗教化和方术化,变而为黄老道。

汉明帝时楚王英已奉事黄老道,他“诵黄老之微言”,“洁斋三月,与神为誓”。恒帝时曾在皇宫中建祠祭祀黄老君,仅延熹八年(165)桓帝就三次遣使去苦县祠老子,黄老道成了朝廷推崇的宗教信仰。

黄老道将老子神化为太上老君,祭祀中黄太一、形成了“道”的信仰,具备了道教的雏型。后汉时于吉假托神人降授的《太平青领书》,在黄老道中流传。张陵、张角便以黄老道为基础创立了早期道教。

理论学说

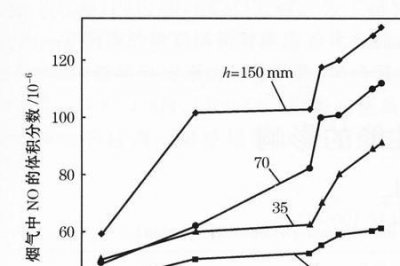

元气论

与古代西方的原子论不同,古代中国流行的是元气论。根据这种学说,万物都是由元气或者精气组成的,元气或者精气聚在一起,就是有形的东西;散开来就成为了无形的东西。而黄老道家首先提出了元气和精气这两个概念,并对其进行了多方面的探讨。另外,黄老道家继承了老子观点,认为万物的主宰是虚静的道,而且正因为道是虚静的,所以才能因顺万物,成为万物的主宰。

思想主张

强调“无为而无不为”,既尊重自然规律,反对侯王盲目行动,又主张发挥臣民的主观能动性,倡导“待时而动”“因时而动”,是一种“积极无为”的哲学观。

代表人物

1、老子(前600年左右—前470年左右):公认的道家学派正式创始人,大约是春秋末期战国初期陈国人,代表作是《道德经》。

2、文子:老子的弟子,与卜商子夏同时,而少于孔子,曾问学于子夏和墨子。现存作品《文子》十二篇,曾被认为是汉以后的伪书,但1973年河北定县40多号汉墓出土的竹简中,有《文子》的残简,所以确证是先秦著作无疑。

3、田骈:战国时思想家。又称陈骈,齐国宗室。曾在稷下讲学,因能言善辩,人称“天口骈”。主张“贵齐”、“顺道”、“明分”、“立公”,其著作已经佚失。

4、慎到(约公元前395~前315年):战国时期赵国人。早年学黄老之术,曾在齐国的稷下讲学,负有盛名,后离齐至韩。主张“因循”、“尚法”和“重势”。《汉书·艺文志》著录《慎子》42篇,列法家,现存残本仅7篇。他的名言是:“贤智未足以服众,而势位足以诎贤者也。”

5、宋钘(约公元前370年至前291年):宋国人,主张“崇俭”、“非斗”、“别宥”。曾有《宋子》十八篇,今亦亡失,仅存辑本。

6、尹文(约公元前360—前280年),齐国人。反对诸侯间的兼并战争。认为“道”即是“气”,明确提出了精气说。并对社会分工的合理性和必然性进行了论证。其他主张与宋钘类似。现存《尹文子》一卷,分《大道》上下两篇,上篇论述形名理论,下篇论述治国之道。

7、环渊:战国时思想家。楚国人。学黄老道德之术(一说环渊即关尹,与老聃同时)。曾讲学稷下,著有《蜎子》十三篇,早佚。

8、吕不韦(前292年—前235年),中国战国时代卫国商人,后通过政治投机任秦相,成为战国后期著名政治家。并召集门客编撰《吕氏春秋》。

9、萧何(前257年—前193年),沛丰人,早年任沛县县吏,后辅佐刘邦建立汉朝,做《汉律九章》,主张无为,喜好黄老之术,采用黄老治国。

10、曹参(?一公元前190年):江苏沛县人,秦朝时曾担任沛县狱吏。公元前209年,跟随刘邦在沛县起兵反秦,刘邦称帝后,曹参被封为平阳侯。他在担任齐相的时候,从胶西盖公处接触到黄老道家思想,并应用于实际当中,使齐国经济很快得到恢复和发展。汉丞相萧何死后,曹参继任汉丞相,并遵照萧何所制定的政策治理国家。成就了“萧规曹随”的历史佳话。

11、刘安(前179年—前122年),西汉沛郡丰(今江苏省丰县)人,刘邦之孙,当时被封为淮南王。是豆腐的发明者之一。汉武帝时因谋反之事自杀。曾招宾客共同撰写《淮南子》。

12、汲黯(?——公元前112年)西汉濮阳(今河南濮阳西南)人,字长孺。孝景帝时为太子洗马,武帝即位后为谒者,并先后任荥阳令,东海太守,主爵都尉,位列九卿。为官清正,经常直谏犯颜。

汉代的黄石公、萧何、曹参、张良、陈平、吕后、司马季主、窦太后、汉景帝、汉文帝、安丘生、王生、黄生等等也是著名的黄老思想的信奉者。

代表作

《黄帝书》:为道家黄老学派典籍的总称。包括哲学、阴阳、政治、军事、天文、历谱、五行、杂占与医经、气功、按摩等著作共13类30多种。

仅据各种典籍记载的黄帝书就有《黄帝四经》(《经法》《十六经》《称》和《道原》)、《黄帝铭》六篇(存《金人铭》《巾几铭》两篇)、《坟》《归藏》《黄帝君臣》《杂黄帝》《力牧》《黄帝泰素》《黄帝说》《黄帝十六篇》《鬼容区》《盘盂篇》《黄帝杂子气》《黄帝五家历》《黄帝阴阳》《黄帝诸子论阴阳》《黄帝长柳占梦》《黄帝内经》《外经》《脉经》《泰始黄帝扁鹊俞木付方》《神农黄帝食禁》《天老杂子阴阳》《黄帝三王养阳方》《黄帝杂子步引》《黄帝岐伯按摩》《黄帝杂子19家方》《黄帝杂子芝菌》《难经》等等。

参考文献:《中华道教大辞典》,《道学通论》,百度百科