1965年,江姐之子考中四川理科状元,体检不合格被刷后结局如何?

1965年,江姐之子考中四川理科状元,体检不合格被刷后结局如何?

1965年,江姐之子考中四川理科状元,体检不合格被刷后结局如何?

1965年的夏天,四川省高考成绩榜单公布,一个名叫彭云的少年以全省理科第一的成绩轰动全川。然而,命运总是充满戏剧性。当这位少年满怀憧憬地报考哈军工时,却因体检不合格被刷了下来。对于这个从小失去父母、由大妈抚养长大的烈士之子来说,这无疑是当头一棒。然而,事情真的就这样结束了吗?为什么最终他还是进入了哈军工?这背后又有着怎样的故事?而这个决定,又将如何影响他的人生轨迹?

一、彭云的早期生活(1946-1965)

1946年4月,彭云出生在成都的一个春日。他的出生伴随着一场惊心动魄的剖腹产手术,这是他人生的第一次劫难。当时的医疗条件十分简陋,江姐在没有丈夫陪伴的情况下独自面对了这场生死考验。

这个襁褓中的婴儿并不知道,他的父亲彭咏梧此时正在重庆进行地下革命工作。直到半个月后,彭咏梧才得以抽身来到成都,看望妻儿。这短暂的团聚后,革命工作的紧迫性又迫使彭咏梧不得不迅速返回重庆。

1946年7月,三个月大的彭云随母亲来到重庆,一家三口在大梁子青年会三楼租住下来。然而这样的日子并未持续多久。1947年秋天,中共川东临委决定派遣彭咏梧夫妇前往下川东开展武装斗争工作。

在这个关键时刻,一位特殊的女性走进了彭云的生命。她就是谭正伦,彭咏梧在老家的原配妻子。谭正伦接到组织的信件后,不顾个人感受,毅然决然地接下了抚养彭云的重任。在谭正伦到达重庆之前,彭云曾短暂地被托付给江姐的好友王珍如照看。

1948年1月,噩耗传来,彭咏梧在战斗中牺牲。几个月后,江姐也被捕入狱。年仅两岁的彭云完全由谭正伦抚养。在那段白色恐怖的岁月里,谭正伦带着彭云四处躲藏,多次躲过敌人的搜捕。这位农村妇女用她的智慧和勇气,保护了这个革命的火种。

在谭正伦的抚养下,彭云度过了艰苦却充实的童年和少年时期。谭正伦虽然文化程度不高,但她深知教育的重要性。她不仅供彭云上学,还经常给他讲述父母的革命事迹,让这个失去双亲的孩子能够了解自己的根源。

在重庆一中读书期间,彭云展现出惊人的学习天赋。他不仅在数理化等理科科目上表现突出,还经常代表学校参加各类竞赛。当时的老师回忆,彭云性格沉稳,待人谦和,从不以烈士子女的身份自居。他总是埋头苦读,仿佛要用知识来填补内心的缺失。

这样的努力在1965年迎来了回报。在那年的高考中,彭云以优异的成绩摘得四川省理科状元的桂冠。这个消息传出后,清华大学多次派人联系彭云,希望他能够报考清华。然而,彭云却选择了一条不同寻常的道路。

二、体检不合格与入学波折(1965)

1965年8月,四川省高考成绩公布后,彭云经过深思熟虑,最终选择了哈尔滨军事工程学院(简称"哈军工")。这所院校是当时培养中国国防科技人才的重要基地,在新中国的航天事业发展中扮演着关键角色。

按照当时的入学程序,彭云首先要在四川省军区进行体检。8月中旬的一个清晨,他来到位于成都市区的体检中心。体检过程中,医生发现彭云的视力有些问题。经过详细检查,结果显示他的左眼视力只有0.3,右眼为0.4,不符合哈军工的录取标准。

这个消息传开后,引起了四川省教育部门和军区的高度重视。作为全省理科状元,彭云的入学问题牵动着多方关注。四川省军区的领导得知情况后,立即向哈军工发去了专门报告,详细说明了彭云的特殊情况。

与此同时,重庆市委也派出工作组前往成都,了解事情的来龙去脉。当时的重庆市委书记亲自过问此事,并与哈军工的领导进行了电话沟通。他们认为,作为烈士子女,彭云不仅学习成绩优异,更承载着一种特殊的历史使命。

在各方的努力下,哈军工最终决定派出专门调查组来到四川。调查组成员包括学校的教务处长和医务室主任,他们希望能够实地了解情况,并对彭云进行二次体检。

9月初,调查组抵达成都。他们先后走访了彭云的母校重庆一中、四川省考试院等单位,详细了解了彭云的学习情况和个人表现。在与彭云见面交谈时,调查组成员被这个年轻人的谦虚和学习热情所打动。

二次体检在四川省人民医院进行。这次检查更加全面和细致,不仅包括视力,还包括其他各项身体指标。检查结果显示,除了轻度近视外,彭云的其他身体指标都很正常,且近视度数属于可以矫正的范围。

经过认真评估和讨论,调查组向学校提交了详细报告。报告中指出,彭云的视力问题虽然不符合常规标准,但考虑到他的特殊身份和优异成绩,建议破格录取。

1965年9月中旬,哈军工正式发出录取通知书。通知书中特别注明,要求彭云到校后及时配戴眼镜,并定期进行视力检查。这一决定,不仅体现了当时教育部门对人才的重视,也展现了特殊历史时期的人性化考量。

9月底,在谭正伦的陪同下,彭云踏上了北上的火车。从重庆到哈尔滨,这趟横跨半个中国的旅程,标志着他人生的重要转折。当火车驶过长江,穿越黄河,最终抵达松花江畔时,一个农村妇女含泪目送养子走进军工科技的殿堂,开启了新的人生篇章。

三、哈军工求学时期(1965-1970)

1965年10月初,彭云正式开始了在哈军工的学习生活。入学后,他被分配到导弹设计专业三班。这个班级共有28名学生,大多来自全国各地的理科尖子。作为四川省理科状元,彭云的到来引起了不小的关注。

初到哈尔滨的第一个冬天极为严寒。对于从来没有见过零下30度的南方学生来说,这是一次严峻的考验。但军工科大的作息制度丝毫不因天气寒冷而改变。每天清晨5点30分,宿舍楼的铃声准时响起,学生们必须在15分钟内完成洗漱,然后参加早操。

在课程设置上,哈军工的要求极其严格。除了高等数学、理论力学等基础课程外,专业课程占据了大量时间。每周的课程安排从周一到周六,每天至少8节课。晚上还要进行自习,往往要学习到深夜。周日虽然没有正课,但仍然安排了各种实验和实践活动。

1966年春季学期,彭云在理论力学课程的期末考试中取得了全年级第一的成绩。这一成绩引起了系里的重视。当时的系主任专门找他谈话,建议他担任理论力学学习小组的组长,帮助其他同学攻克难关。

然而,文化大革命的到来打破了校园的宁静。1966年下半年,哈军工也卷入了这场运动。但与其他高校不同的是,由于军工科技的特殊性质,学校并没有完全停课。在这段特殊时期,彭云和同学们依然坚持着专业学习。

1967年,国防科技项目开始提速。哈军工接到了一项重要任务:参与"两弹一星"中某关键技术的研究。作为成绩优异的学生,彭云被选入了这个项目的学生研究小组。在导师的指导下,他开始接触到国防科技的最前沿领域。

1968年春,学校组织了一次专业实习。彭云被派往酒泉基地,亲眼目睹了导弹发射的全过程。这次经历让他对理论知识在实践中的应用有了更深的认识。回校后,他将实习心得整理成报告,获得了系里的高度评价。

1969年,彭云开始着手毕业论文。他选择的课题是关于导弹制导系统的优化设计。这个课题涉及复杂的数学模型和大量的实验数据。为了完成这项研究,他经常在实验室工作到深夜。有时候,实验室的灯光一直亮到第二天凌晨。

在哈军工的最后一年,彭云的表现更加出色。他的毕业论文不仅获得了优秀评价,还被推荐参加了全国军工院校优秀论文评选。这份论文后来被用作教学参考资料,在军工科技领域产生了一定影响。

1970年7月,在毕业典礼上,彭云以全系第一的成绩毕业。校长亲自为他颁发了毕业证书,并当场宣布了他的分配去向:中国航天科技集团某研究所。这个分配结果,不仅是对他五年来优异表现的肯定,也为他今后的职业生涯指明了方向。

四、航天事业的探索与贡献(1970-2000)

1970年8月,彭云正式进入中国航天科技集团第五研究院工作。初到研究院时,他被分配到导弹制导系统研究室,开始了长达三十年的航天科研生涯。

第一个重要任务很快就来了。1971年初,研究院接到了一项紧急任务:改进某型号导弹的制导系统。这个项目之前已经失败了两次,时间紧迫,压力巨大。作为新来的技术人员,彭云被安排负责制导系统中的数据分析工作。

在这个项目中,彭云发现了原有设计中的一个关键性问题。通过大量的数据分析和实验验证,他提出了一个创新性的解决方案:在原有制导系统的基础上,增加一个实时校正装置。这个方案经过反复论证后获得采用,最终帮助项目取得了成功。

1975年,彭云被调入新成立的卫星研究组。这是一个涉及多个领域的综合性团队,主要负责通信卫星的研制工作。在这个岗位上,他开始接触到更广阔的航天领域。第一个重要突破出现在1976年,他所在的团队成功解决了卫星姿态控制系统的稳定性问题。

1980年代初期,国家开始推进载人航天工程的预研工作。彭云作为技术骨干,参与了多项关键技术的攻关。其中最具挑战性的是返回舱着陆系统的研发。为了确保数据的准确性,他带领团队在戈壁滩进行了长达半年的实地测试,经受住了酷暑和风沙的考验。

1985年,彭云被任命为某重点项目的技术总负责人。这个项目涉及新一代运载火箭的制导系统开发。在项目进行期间,他创新性地提出了"多模块协同控制"理论,显著提高了火箭的制导精度。这项成果后来获得了国家科技进步二等奖。

1990年代,航天技术进入快速发展时期。彭云率领的团队连续突破了多项技术难关。特别是在1993年,他们成功研发出一套新型的卫星姿态控制系统,使卫星的使用寿命延长了近一倍。这项技术随后被应用在多颗国产卫星上。

1995年,一个重大机遇出现了。国家决定研制新一代运载火箭,彭云被选为技术专家组成员。在这个项目中,他提出了多项创新性建议,其中包括改进火箭的控制系统架构,优化发动机工作参数等。这些建议为后来的长征系列火箭奠定了重要基础。

1998年,彭云主持完成的"航天器自主控制系统"项目获得重大突破,实现了航天器在轨自主控制的关键技术。这项成果不仅应用于多个航天工程,还推动了中国航天技术的整体发展。

在即将退休前的最后两年,彭云致力于航天技术的传承工作。他组织编写了多部技术教材,培养了一批年轻的航天科技人才。这些教材后来成为航天领域的重要参考资料,为新一代航天工作者提供了宝贵的经验积累。

五、晚年生活与科技传承(2000-2015)

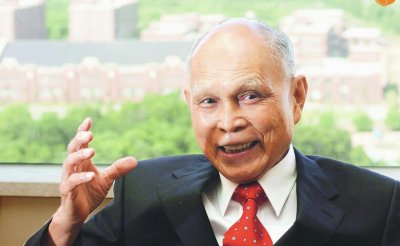

2000年,彭云从中国航天科技集团正式退休。退休仪式上,研究院为他举办了隆重的欢送会,与会者包括多位航天领域的专家和他培养的年轻科技人员。

退休后的彭云并未停止对航天科技的关注。2001年初,他受邀担任航天科技咨询委员会顾问。在这个岗位上,他继续为中国航天事业建言献策。同年,他参与审议了多个重大航天项目的技术方案,其中包括载人航天工程的关键技术评估。

2003年,应航天工业出版社邀请,彭云开始着手编写《航天器控制系统设计原理》。这本书凝聚了他三十年的工作经验,从最基础的理论到实际应用案例,都做了详尽的阐述。该书于2005年出版后,迅速成为航天领域的重要参考书籍。

2006年,彭云开始在哈尔滨工业大学担任客座教授。每年春季学期,他都会到学校为研究生讲授"航天器制导与控制"课程。授课期间,他经常用自己亲身经历的实例来阐述理论知识,使抽象的概念变得生动具体。

2008年,国家航天局特别邀请彭云参与新一代运载火箭技术评审工作。虽然年事已高,但他仍然以严谨的态度审阅每一份技术文件,提出了许多富有建设性的意见。这些建议为后续的技术改进提供了重要参考。

2010年,彭云开始整理自己多年来的工作笔记和技术文档。这些资料涉及导弹制导、卫星控制等多个领域,记录了中国航天科技发展的重要历程。经过整理后,这批珍贵的资料被捐赠给了航天科技档案馆。

2012年,为了推动航天知识的普及,彭云参与录制了一系列科普讲座。这些讲座以通俗易懂的方式介绍航天科技,在全国多所高校播放,激发了众多青年学子对航天事业的兴趣。

2013年,彭云发起成立了"航天科技青年人才培养基金",用自己的积蓄设立奖学金,支持有志于航天事业的贫困学子。这项基金每年资助10名优秀学生,为航天人才的培养做出了贡献。

2014年,虽然已经84岁高龄,彭云仍然坚持参加每月一次的航天科技专家咨询会。在会议上,他常常为年轻科技工作者解答疑难问题,分享自己的经验和教训。

2015年春,在参加完一次技术咨询会后,彭云因病住院。在病榻上,他仍然关注着中国航天事业的最新进展,并通过电话为一些技术问题提供建议。同年秋天,这位为中国航天事业奋斗一生的科技工作者,在北京协和医院安详离世。

人民日报、新华社等多家媒体发表追思文章,回顾了他在航天领域的贡献。国家航天局为他举行了隆重的追悼会,多位航天界的同事和学生前来送别。他的一生,见证并参与了中国航天事业从起步到腾飞的全过程。